Bis Mitternacht wiederholt sich ein zweistündiges Programm zum Thema, wie sich die quantenphysikalische Weltsicht im Bewegtbild manifestiert. Die Werke gehören den Genres spekulative Fiktion, experimenteller Dokumentarfilm, nichtnarrative Abstraktion und Video-Essay an und untersuchen soziotechnische Vorstellungen rund um Quantenphänomene und -technologien.

Die Filme verbinden theoretische Fiktionen mit Mystik, konkurrierenden Deutungen der Quantenphysik, der Geopolitik wissenschaftlicher Infrastrukturen und der Begeisterung der Internetkultur für „Quantenmystik“. Da wir darauf trainiert werden, die Welt über klassische Konzepte zu verstehen, ermöglicht uns das Programm, uns zu fragen, welche Bilder, Sprachen und Wahrnehmungsweisen nötig wären, um uns jenen Realitäten zu nähern, die sich durch unsere Interaktion mit der Welt ergeben.

Jordan Belson (USA), Allures, 1961, 07:17 Min.

Allures strebt zum Kosmischen und Spirituellen, wo der Raum selbst transzendental wird. Spiralen und Kreise gleiten über wechselnde Felder von Dunkel und Licht; Kugeln verändern in blitzartigen Frames ihre Farbe; Punkte deuten auf Atome oder ferne Galaxien hin, durchzogen von Sternschnuppen und plötzlichen Sonnenausbrüchen. Ein elektronischer Soundtrack verbindet diese sich wandelnden Formen zu einem hypnotischen Erlebnis, das zugleich molekulare Strukturen wie auch astronomische Ereignisse heraufbeschwört. Belson beschrieb den Film als einen Übergang „von der Materie zum Geist“, eine Bahn, die über den äußeren Raum hinaus in eine innere, subjektive Wahrnehmungsebene führt – alles entfaltet sich gleichzeitig.

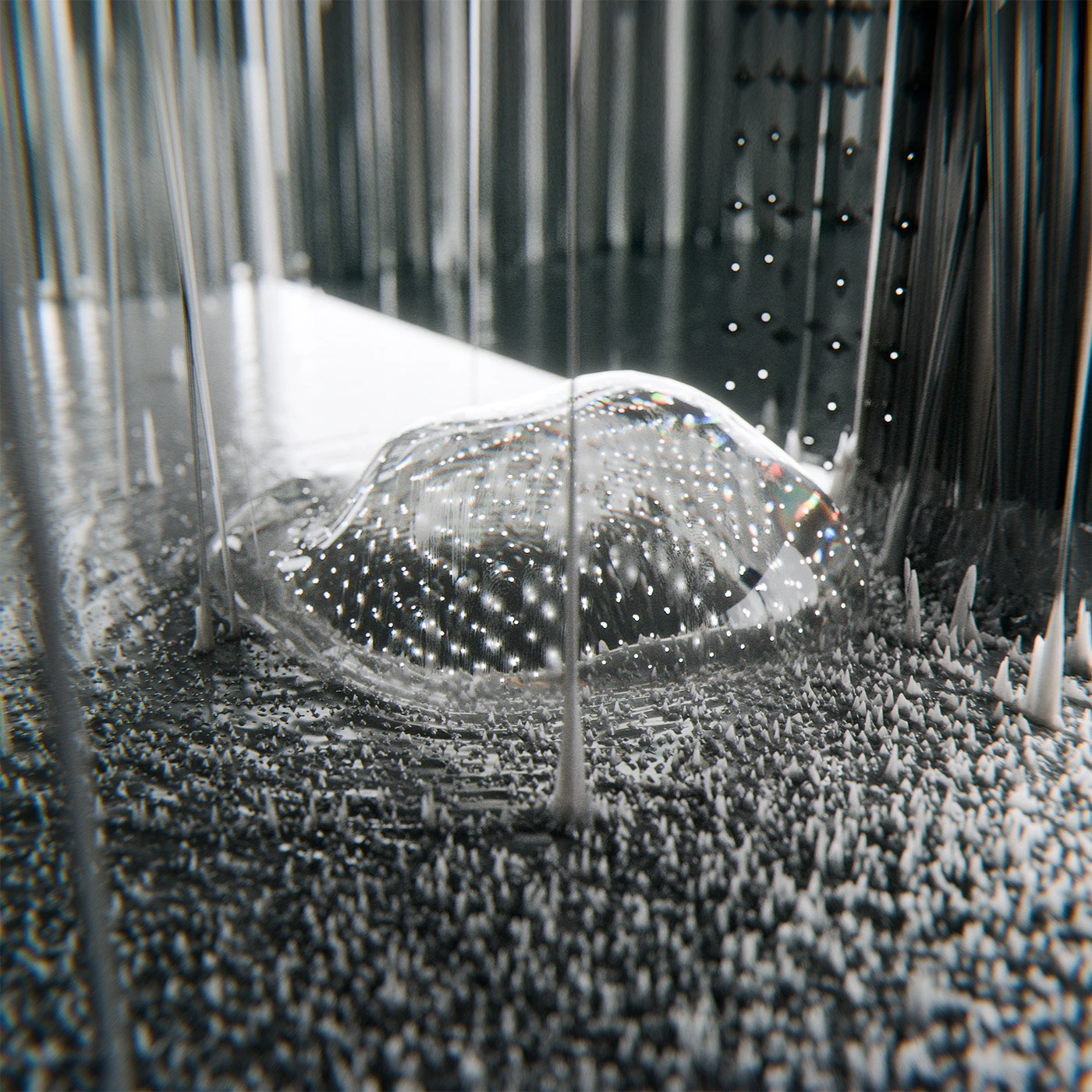

Riar Rizaldi (IDN), Mirage: Eigenstate, 2024, 30:01 Min.

Mirage: Eigenstate verwebt analoge Untersuchungen zur Natur der Realität und positioniert die westliche Wissenschaft als nur eine Methode unter vielen innerhalb einer Konstellation pluralistischer Weltanschauungen. Der Film erkundet unterschiedliche Interpretationen von Realität – von tropischem Sufi-Mystizismus und Monorealismus bis hin zu Theorien der Quantenmechanik. Geschnitten im Stil der Fernsehserie Cosmos der 1980er Jahre des amerikanischen Astronomen und Planetenwissenschaftlers Carl Sagan, die die Entstehung des Lebens und die vierte räumliche Dimension erklären sollte, greift Mirage: Eigenstate auf die Tradition der wissenschaftlichen Massenkommunikation zurück, bei der komplexe Konzepte durch einfache Erklärungen – oft begleitet von Bildmaterial – zugänglich gemacht werden.

S()fia Braga (ITA), Third Impact, 2025, 4:11 Min.

Third Impact ist ein von KI erzeugter Film, der die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Nicht-Menschen untersucht. Der Film dreht sich um einen Quantencomputer, dessen Ziel es ist, das Aussterben organischen Lebens auf der Erde zu verhindern, während die Temperaturen weiter steigen und extreme Wetterereignisse zunehmen, gleichzeitig die Biodiversität durch bedrohte Ökosysteme gestört wird. Während diese hochentwickelte Rechenmaschine ihre Mission ausführt, tritt ein unbekanntes Ereignis ein, das zum Verschwinden aller verbleibenden Formen organischen Lebens auf dem Planeten führt. Dieses Ereignis veranlasst die Quantenmaschine, ihre eigene Existenz und ihren Zweck zu hinterfragen, was zu einer emotionalen Reise der Selbstentdeckung aus der Perspektive der Maschine führt. Gleichzeitig verweilen Überreste einer obskuren transhumanistischen Initiative in den Schatten ihres Codes. Es entfaltet sich eine Odyssee von Wiedergeburt, Identität und Transformation, während die Maschine mit einem neu gewonnenen Bewusstsein ringt, das ihr ursprüngliches Design übersteigt.

Tania Candiani (MEX), HUM, 2025, 09:46 Min.

HUM erforscht die universelle Sprache der Trompetenform: eine Form, die in Natur, Kultur und Kosmos mitschwingt. Durch die Verschmelzung von visuellen und akustischen Ebenen zieht der Film Verbindungen von Dolinen und Schwarzen Löchern bis hin zu antiken Instrumenten und konzeptuellem Denken, von alpinen Alphörnern bis zu Experimenten am CERN. Mithilfe komplexer Klanglandschaften und Bildwelten untersucht er, wie diese Geometrie die Verbindungen zwischen Mensch, Natur und Unendlichkeit verstärkt und die Zuschauer einlädt, die unsichtbaren Fäden zu entdecken, die unsere Welt durchziehen. Der Film wurde von Arts at CERN in Auftrag gegeben.

Chino Moya (ESP), Four Fluctuations, 2023-2025, 11:05 Min.

Four Fluctuations verbindet Science-Fiction und Dokumentarfilm zur Chronik einer möglichen Zukunft der Menschheit. Ein seltsam vertrauter Erzähler führt uns durch vier spekulative Umbruchszenarien, die jeweils durch Mehrfachiterationen eines einzigen generativen Bildsystems erzeugt wurden: die Befreiung von Arbeit durch künstliche Intelligenz, die Entstehung einer postkörperlichen, von Freizeit geprägten Realität, das digitale Aussterben der Menschheit und ihre Rekonstruktion durch eine synthetische Entität sowie die letztendliche Konvergenz von Menschen, nichtmenschlichen Lebensformen und Maschinen zu einem einzigen kognitiven Gebilde.

Marina Otero Verzier & Manuel Correa (ESP, COL), Building for Quantum, 23:31 Min.

Der Film Building for Quantum begleitet den Bau des Gebäudes, das einen der wenigen Quantencomputer der Welt beherbergen wird – den ersten in Spanien. Während das Quantencomputing die Grenzen des Wissens neu definiert, untersucht der Film die Vorstellungen und Hoffnungen, die mit der Ankunft dieser Technologie am Quantum Basque Centre in Donostia-San Sebastián verbunden sind. Der Film bewegt sich an der Schnittstelle von Physischem und Philosophischem innerhalb der Quantenarchitektur – er stellt die greifbaren, alltäglichen Materialien von Ziegel und Mörtel der akribischen Präzision gegenüber, die notwendig ist, um nahezu perfekte Vakuumkammern bei Temperaturen zu erhalten, die kälter sind als der tiefe Weltraum.

Luis Enrique Zela-Koort (PER), Diferencia Absoluta, El Uno, 2023, 06:34 Min.

Der Film erforscht Differenz als fundamentale Kraft des Universums. Ton, Stillleben-Animationen, Live-Video-Mapping und psychedelische Texturen erzeugen eine vielschichtige Collage, die einen Text von Emilié Carriere adaptiert und auf vorsokratisches Denken zurückgreift. In einem theatralischen Setting erkunden zwei narrative Kräfte Identität und Denken jenseits binärer Strukturen. Indem die Arbeit Differenz als Voraussetzung der Existenz rahmt, verwandelt sie Performativität, Erzählung und Identität in Werkzeuge zur Neuerfindung der Realität. Jenseits der modernen Sichtweise, die Differenz als Gewalt betrachtet, bestätigt das Werk sie als ewiges, fundamentales Prinzip.

Günseli Yalcinkaya (TUR), Quantum Culture, 2025, ca. 20 Min.

QULTURE ist ein Videoessay, das erforscht, wie eine aufkommende Quantenkultur aussehen könnte, indem es die verschiedenen Wege untersucht, auf denen die Quantentheorie und ihre technologischen Anwendungen in die Popkultur Eingang gefunden haben – durch New-Age-Ästhetik, hype-getriebene Nachrichtenzyklen und militärische Infrastrukturen. Der Film wurde von MOTH Quantum in Auftrag gegeben und enthält einen Originalscore der in Athen ansässigen Künstlerin Evita Manji.

Blanca Pujals (ESP), Quantum Sensing Infrastructures. Deep Underground Architectures for Spectral Matter, (2016-2025), 9:27 Min.

Das langjährige Projekt Quantum Sensing Infrastructures. Deep Underground Architectures for Spectral Matter, (2016-2025) untersucht die Geopolitik und die komplexen Implikationen von Soft Power im Bereich der Grundlagenforschung – häufig bezeichnet als „Science for Peace“ – anhand transnationaler politischer Abkommen und der materiellen Infrastrukturen des Netzwerks von tief unterirdischen Laboren, die weltweit für die Erforschung der Fundamentalphysik entwickelt wurden; im Speziellen CERN (Europäische Organisation für Kernforschung), das Canfranc Underground Laboratory (LSC) und wissenschaftliche Basen in der Antarktis. Diese komplexen Orte bilden, wie das Projekt es nennt, „Sensing Infrastructures“, da sie neue politische und materielle Interaktionen verstärken und ein multiskalares, verflochtenes Geflecht aus Wissenschaftler:innen, Teilchen, Flüssigkeiten, Daten, Politik und Technologien entstehen lassen. Weitgehend unsichtbar erweitern diese techno-fossilen Architekturen die territoriale Kontrolle, Energieabhängigkeiten sowie die Logiken von Soft Power und „Science for Peace“ in tief unterirdische Bereiche, häufig in abgelegenen und umstrittenen Regionen.

Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand (RUS), Time Synthesizer, 2020, 3 Min.

Am Ende seines Lebens stellte der Quantenpionier Werner Heisenberg die Frage: Warum Turbulenz? Der subtile Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung bleibt eines der undurchdringlichsten Rätsel der Natur. In Time Synthesizer zeichnen sich akkumulative Schichten mikroskopischer Wasserstoffbläschen auf der Oberfläche eines fließenden Wassers ab, die entstehende Turbulenzen nachzeichnen. Von einem Elektroden-Draht in schneller Folge erzeugt, bilden die Bläschen Zeitlinien, die ein breites Spektrum an Oberflächengeschwindigkeiten über das gesamte Strömungsfeld hinweg eindrucksvoll sichtbar machen. Durch ein mehrfarbiges Lasersheet beleuchtet, verwandeln sich die Bläschen in prismatische Linsen, die die Tiefenwahrnehmung der Betrachter erweitern.

Still Mirage: Eigenstate © Riar Rizaldi